���������f��̊��z���A���̍D������ɏ����Ă����܂��B

�A�i�U�[�E�v���l�b�g

�u���b�g�E�}�[�����O�����郍�[�_�́A17��MIT�ɍ��i�����G�˂ŁA�O�r�m�m�ł������B

������A��Ɍ������Ƃ̂Ȃ��f��������B����ɋC�����ꂽ���[�_�́A���S���̂��N�����A4�N��������B

�o����̃��[�_�͔�Q�҂̉Ƃ�K�˂Ă����B

�剉�̃u���b�h�E�}�[�����O���I�n��у_�E�i�[�ȕ\��ʼn��Z�����Ă���B���l�̔ߒɂȕ\��͊G�ɂȂ�B

��\�Z�ł��A�b�̖ʔ����ŁA�����܂ŏo����̂��Ɗ��S����B

���X�g�͂ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�ɂ���āA���̉f��̕]����������邩���m��Ȃ��B

�Â��ȗ]�C�ɐZ���f��ł���B

�F���l�|�[��

�T�C�����E�y�b�O&�j�b�N�E�t���X�g�剉��SF�R���f�B�B

�A�����J��UFO�Ɋ֘A�����y�n���ԂŊό����Ȃ������Ă����r���ŁA�{���̃G�C���A���A�|�[���ɏo��A�ނ��~�o���邽�߂Ɋ���B

���̓r���ŁA�A�����J�ƃC�M���X�̈Ⴂ�ł���肪���邪�A��l���̃C�M���X�l�Q�l�ɂƂ��āA�A�����J�Ƃ��������G�C���A�����̂��̂�������Ȃ��B

�i���̂O

�������̐����Ă��錻�݂́A�A�ȂƂ������ԂƂȂ����Ă���B

�������V�O�N�O�̐̂̂��Ƃ��A�َ����̐��E�̎��̂悤�ɖY��Ă���A���{�l�̂��������Ȃ���K�v������B

�w�i���̂O�x�͉f��Ƃ��ď�����FSX���f���炵���B

�^��p�̃V�[���Ɏg��ꂢ�錳�̌i�F�́A�����哇�ł���B �܂��A�A�����J�̐�͂��U�������Ƃ��A�Q�Ԃɕ�����ł�l�̓f�W�^���G�L�X�g���B�v�����CG�łł��Ă���B

�R��ēH���A�u�j���Ȃ̂Ń��A���e�B��Njy���Ȃ��ƁA���q����̐S������Ă��܂��v�ƁB

��l���̋{���́u���ɂ����Ȃ��v�Ƃ����̂́A���̓I�Ȏ������������Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��B�ȂɁA�u���̂͂Ȃ��Ƃ��A���Ă��܂��v�ƌ��������Ƃ�����킩��ł��낤�B

�i���̃[���́A�i���́g��h�ł���g��h�ł���B

�ނ��Ƃ��Ďp�����{�l������Ȃ�A�{���͉i���ɐ�����ł��낤�B

���_�����}�����[�g�J

���V�A�v����̓��펞���`���B

�v���R�̏��_�����E�}�����[�g�J�́A�ߗ��̏��Z�̌�������𖽂�����B�쑗���ɖ��l���ɓ�j���A��l�͗��ɗ����Ă����B

�O���S���[�E�`���t���C�ē̃f�r���[��B

�ڂ������̂́w�A�O�t�@�J���[ �x�Ƃ����F�̕t�����B�W���F�������A�������͋C�ɂȂ��Ă���B

�ߌ��I�ȃ��X�g�V�[���ɋ������ł���A�����ł���B���́u(�K�D�K) �n�A?? �v�Ǝv���Ă��܂����B

����́u�S�P�Ԗځv�B�Ӗ��[�ł���B

���D�_�̃��\�b�h

����Ȃ����҂Ŏ��E�����̒j�ƁA�N�[����

����̒��ŁA���𓐂��Ƃɂ���āA���ꂼ��̖������ς���Ă��܂��B���c���̋r�{���G��B

��l���y���߂�쌀�ł���B

��������

�{��ēɂ��ẮA�����I������l���Ǝv���Ă�������A�{��i�������Ƃ��͂т����肵���B

������i���Ǝv���B���삪����A���̐l�͂܂�����A�Ǝv�����B

�{��x�ē͍q��@�D�����B���o�̃��p���V���ł���s�����o�Ă�����A�g�̓ł͔�s�@�s�����������B���������h�W�u���h���h�M�u���h(CAPRONI Ca309 GHIBLI)���疽���������̂ƕ����B

����Ȕ�s�@�D���̋{��x�ē��x�z��Y�̔�����`���̂́A����ΕK�肾�����̂��낤�B

�u��������s�@����肽���v�Ǝv�����l��`�������A�Ǝv������i�ɁA�u�푈��������Ă���v�Ɠ�Ȃ��������Ƃ��Ŏn�܂�Ȃ��B

�J���t��

���̉f��ň�ۂɎc�����V�[���B

��l���Œ��w���̃}�R�g�B�}�R�g�����D�ӂ��Ă���q���J�B

�q���J�͉������ۂ����Ă����B�q���J�����u�z�e���ɓ��낤�Ƃ����u�Ԃ�ڌ������}�R�g�́A�q���J�̎����āA�J�̒��𑖂�B

����B�Ђ����瑖��B

���ˉ��ŗ����~�܂����q���J�͑���点�Ȃ��猾���A�u�y���������B�����҂������爫�����A�A��v�ƁA����Ԃ����B������Ȃ����ׂȂ����߂Ă���}�R�g�B

���b��ē̕`�����E�́A��l���h�L���Ƃ�����B

�L���T�M

����Ȃ��A�C�h���E�@���~�L�̈�����ɏW�܂����j�T�l�B�@���~�L�̎v���o�b�����Ă��邤���ɁA�T�l�̘b����V���������X���炩�ɂȂ��Ă����B�u�ޏ��͎��E����Ȃ��A�E���ꂽ�v

�X�g�[���[�͂Q�]�R�]���Ă����B

���������s�����b���B���ꂾ���ōŌ�܂ň��������Ă����̂́A���Ƃ��������悤���Ȃ��B

���҂����Ɍ���ƁA����͑傫��������B�u���ꂽ�v�Ƃ����C���ɂȂ�B

�W���[�W�̓�l

�����n�ł킯����e�q���߂��������N����Ȃ��x���B

�s�v�c�ȃW���[�W�������āA�s�v�c�ȗאl�����āA���q���w���������Ў�����X�Əグ�āA�s�v�c�ȃ|�[�Y�����Ă���ꏊ�����邪�A�I�n��щ����N����Ȃ��B����ł��Ō�܂Ō������邱�Ƃ��ł���s�v�c�ȍ�i�B

�����N����Ȃ����ŁA���쐽�����������o���Ă�B

��̓|�`�����L��

���̗��삳��H���A���܂Ō����f��̒��ł̃x�X�g�P�́A�Q�{���邻���ł���B�P���u����������v�B

�����ЂƂ��u��̓|�`�����L���v���B

���̂Q�{���ׂ����ɁA�J�������[�N�̌������ł́A�u��̓|�`�����L���v�����邻�����B���삳��H���u�J�����̃_���X�v�ƕ\�����Ă����B

�Ȃ�قǁA���Ă݂�ƁA�Z���Q�C�E�G�C�[���V���^�C���ēƂ����̂́u�f��̍��v�������Ă����i��������삳��k�j�B

�����^�[�W���Z�@�Ƃ����̂́A���I�ɂ́h�Ⴂ�ē��撣�肷���āA���킵�Ȃ��h�I�Ɍ����Ă��܂����A���̓����ł��ꂾ����A��͂肷������i�Ȃ̂��낤�B

��͂�A���ǂ���́u�I�f�b�T�̊K�i�v�B�l�X���E����Ă����ߌ��I�`�ʂ́A���͂�����B

�Ƃ肠�������Ă�����i�ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��B

�헪����

��2�����E��햖���̃t�����X������B

�A�����J�R�̗������ڂꕔ�����A�i�`�X�h�C�c�������ۊǂ��Ă��邱�Ƃ�m��B�A�����R�ɂ͓����ɂ��āA�P���[(�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h)������ČR�����͂��̋�������Ă��܂����ƍ������s����B

�퓬�V�[���ł̓i�`�X�h�C�c�R�ɑ��ėe�͂Ȃ��`�ʂ����邪�S�̂Ƃ��ẮA���邢�R���f�B�^�b�`�ŁA�b���W�J����B

�K�[���Y�A���h�p���c�@�[�́u�I�b�g�{�[���R���v�̌��l�^�f��B

�l�S��Ԃ�^�C�K�[��Ԃ��K���K�������Ċy�����Ȃ�B���X�g������̃^�C�K�[��Ԃ̏�g���ɑ��k�������������ʂ��ʔ����B

�y���m���Ō�����푈�f��ł���B

�U�E�C�[�X�g

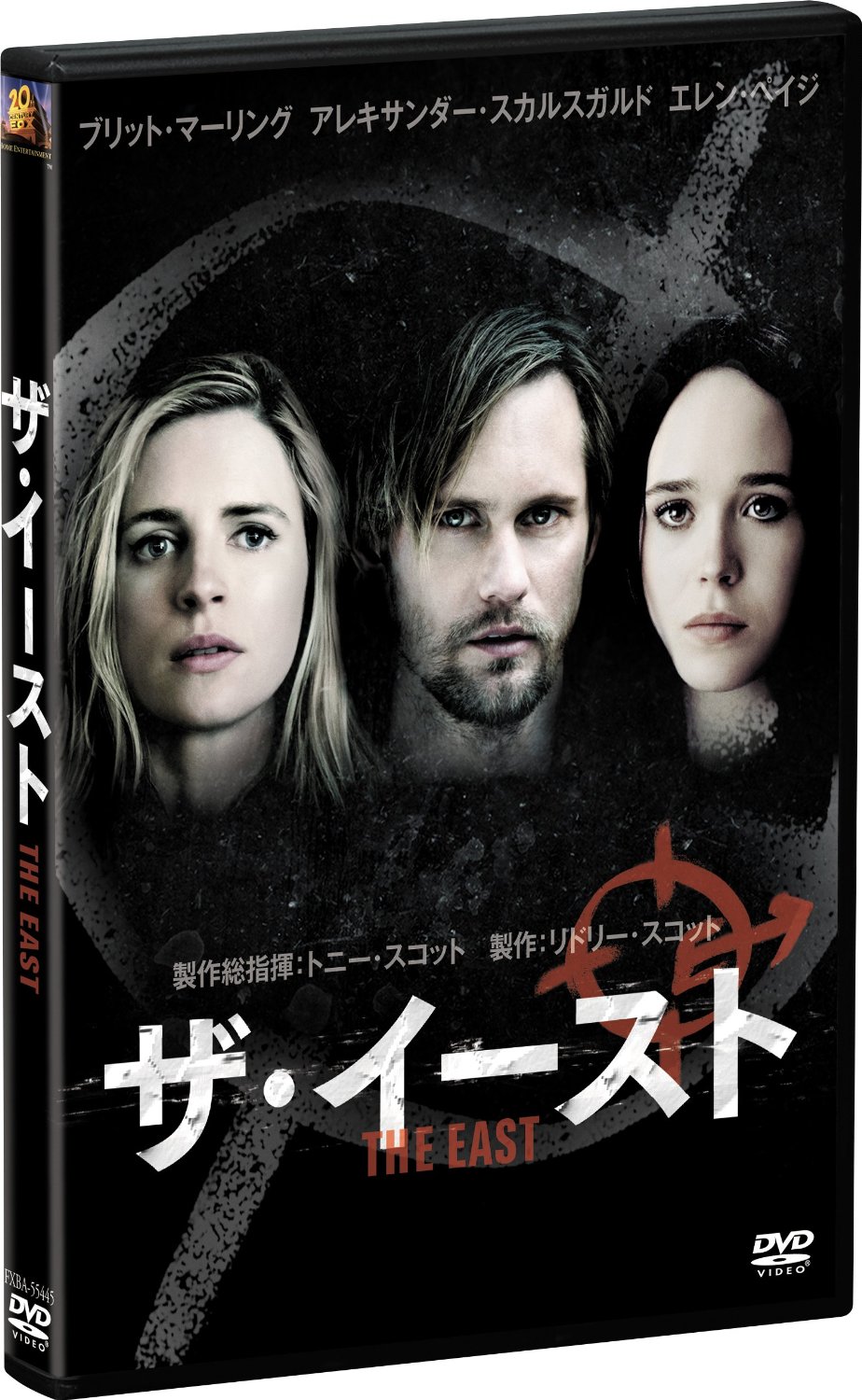

�u���b�h�E�}�[�����O�剉�̊��e�����X�g���ނɂ����f��B

�A�����J�̖�̔F�͑����B�Տ������̓A�t���J�ł��A���̎������ʂ̌��́A��l�̓V����g�D�����Ƃ����B

�f��̒��ł́A��Q����������\�����������A�����Ж����̃p�[�e�B�ɐ������A�V�����p���ɍ����Ĉ��܂���Ƃ����e�����s����B

�u���b�h�}�[�����O������T���͐g���B���ăe�����X�g�W�c�w�U�E�C�[�X�g�x�ɐ�������B

�e�����X�g�̈���Ƃ��čs�������ɂ���T���́A�w�U�E�C�[�X�g�x�̊����ɗ����������悤�ɂȂ�B

�e�����X�g�W�c�������Ă���̂��A�A�����J�Љ�����Ă���̂��A�悭����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�[���O���r�e�B

���͂RD�f����A�q�����܂��̂�����Ȃ����̂Ǝv���Ă����B

�w�[���O���r�e�B�x�����āA���̔F���͊Ԉ���Ă������ɋC���t�����B

�f��ق̑�X�N���[���Ō���w�[���O���r�e�B�x�̂R�c�́A��F���ɕ���o���ꂽ�ǓƊ��E���|���̉��o���f���炭�A���[�Ȃ��B

���̂c�u�c���ƂŁA���������ʂŌ����Ƃ��Ă��A�f��ق́A���̔��͂ɂ͑����ɂ��y�Ȃ��ł��낤�B

���ꂼ�A�f��قŌ���f��ł���B

�����Ƃ̏���

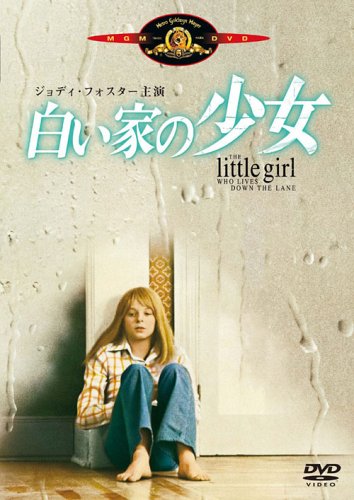

�c�ɒ��̐l�����ꂽ�����ꌬ�ƂɁA���l�̕��e�Ɩ��̃���(�W���f�B�E�t�H�X�^�[)��2�l��炵�����Ă����B�N���K�˂Ă��Ă����l�̕��e�́A��������邱�Ƃ͂Ȃ��B

�₪�đ�Ƃ��s�R�������A�n�������m���߂悤�Ƃ���B

14�̃W���f�B�E�t�H�X�^�[�̉��Z���f���炵���B�~�X�e���[�T�X�y���X�B1976�N��i�B

�W���f�B�E�t�H�X�^�[�̃W���f�B�E�t�H�X�^�[�ɂ��W���f�B�E�t�H�X�^�[�����邽�߂̉f��B���̍ő受�D�̊ј^�\���ł���B�܂��A�}�[�e�B���E�V�[���̃t�����N���͌��Ă���ƃC���C�����Ă��܂��B�������Ƃ��Ă��������o���Ă���B

�[�ċz�̕K�v

�l�͓����Ă������Ǝv���B�炢���Ƃ�����Đ����Ă������Ǝv���B

����ȋC�����ɂ�����f��ł���B

����̂قƂ�ǂ��T�g�E�L�r���œW�J�����B�Ȃ�Ƃ��̂ǂ��ȁA�̂�т肵���f�悾�B

�q�[�����O���ʂ�����B��ꂽ���Ɍ��Ăق����B

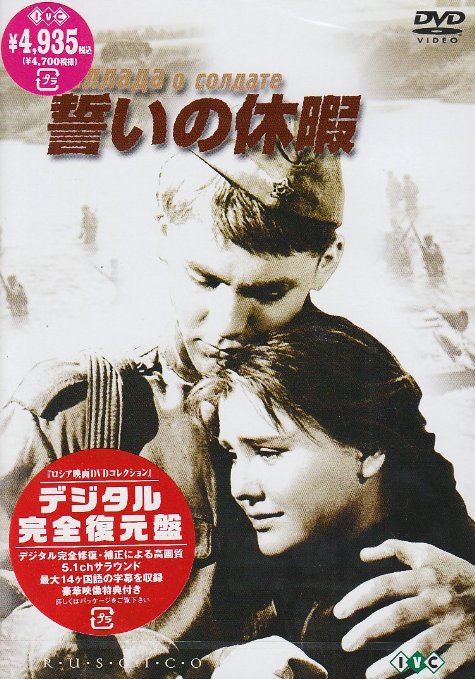

�����̋x��

���̍�i���ŏ��Ɍ����̂́A���w���̎��������B������VHS�ɘ^�悵�ĉ��x�����������B

�u�����̋x�Ɂv�́A����f��Ƃ����Ă���B

���̍�i�́A�ߎS�Ȑ퓬�V�[�������������`�ʂ��Ȃ��A���ɂ͔���f��Ƃ������A�������R�������f�悾�Ǝv�����B

6���̖J�͋x�ɂ����������l���A�����[�V��������Ă����ݕ���ԂɁA���f��Ԃ��Ă����W�����i�E�v���z�����R������V���[���̃c���f���Ԃ肪�A�f���炵���B

�����Ȓ��w���ł��������̃n�[�g��ł��������B����قǖ��͓I�ȃC���ˁ[�������A���܂Ō������Ƃ��Ȃ������B

���݂��ɖ��O�����m��Ȃ��A�����[�V���ƃV���[���B�����̒��ŁA��l�͈�����Ă����B

�A�����[�V���͕�e����ڌ��������ŁA�Ăѐ��ɋA���Ă����B�ނ́A�푈��ے肵�Ă��Ȃ��B�ނ���m�肵�Ă���ł��낤�B

���̎p�����A���̈����ۂ�����f��Ƃ͈�����悵�Ă���B

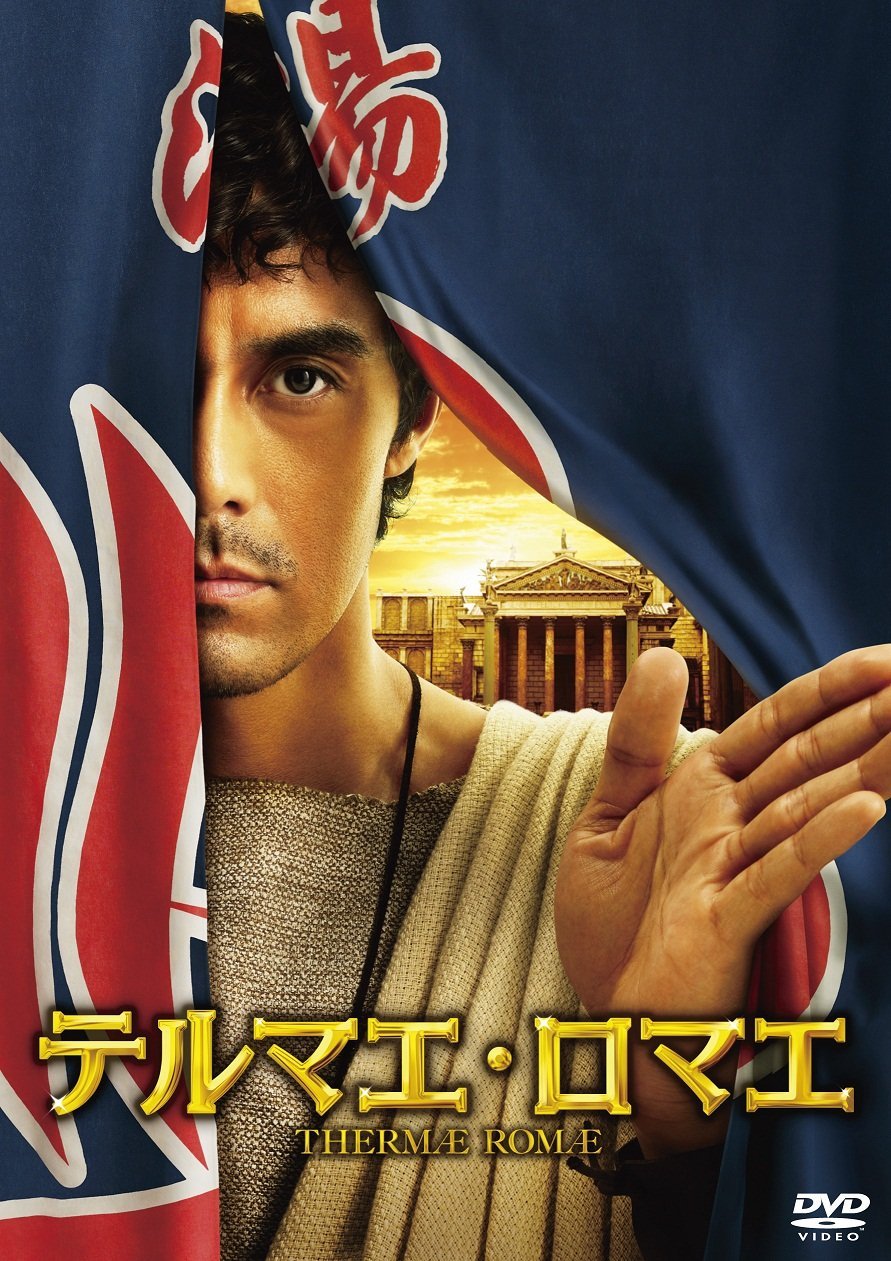

�e���}�G���}�G

�������̌Ñネ�[�}�l���͂܂�����B

�^���Ȋ�ŕ֊�̍\���ɂ��ĔY�ވ������̊�����Ă��邾���ł������Ƃ���B

�����Ȃ��Ɋy���߂������ȂƎv���B

���������鏭��

���Z�Q�N���́u�^�Ձv�́A���Ȏ��ŕs�v�c�ȑ̌�������B����Ȍ�W�����v���邱�ƂŁA���Ԃ������̂ڂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B

����͓���N���̓��������B

���x���f��������Ă��邪�A����̍�i�́h���Ԃ������̂ڂ��h�Ƃ����v���b�g�������肽�ɂ����߂��Ȃ��B

��l���́u�^�Ձv�̎��R�z�����ɂ�����A�Ă̍��Z���̐t�Ƃ�������������B

�n���Ȍ��R�~�Ńq�b�g�����{��B�דc�ēɂ��ꂩ������ҁB

�}���ِ푈

�A�N�V�������������肵�Ă邵�A�����ƕ����Ƃ̗����Ƃ����ʂł��ʔ����B

�����A�e���܂ł��đΗ�����u�}�����v�Ɓu���f�B�A�lj����v�Ƃ̐ݒ�̕������[���ł��Ȃ��̂ŁA�����ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B

�������A�����́A���������˂��A���u�R���G���^�[�e�C�������g�Ɗ����A�ʔ�����i���Ǝv���B

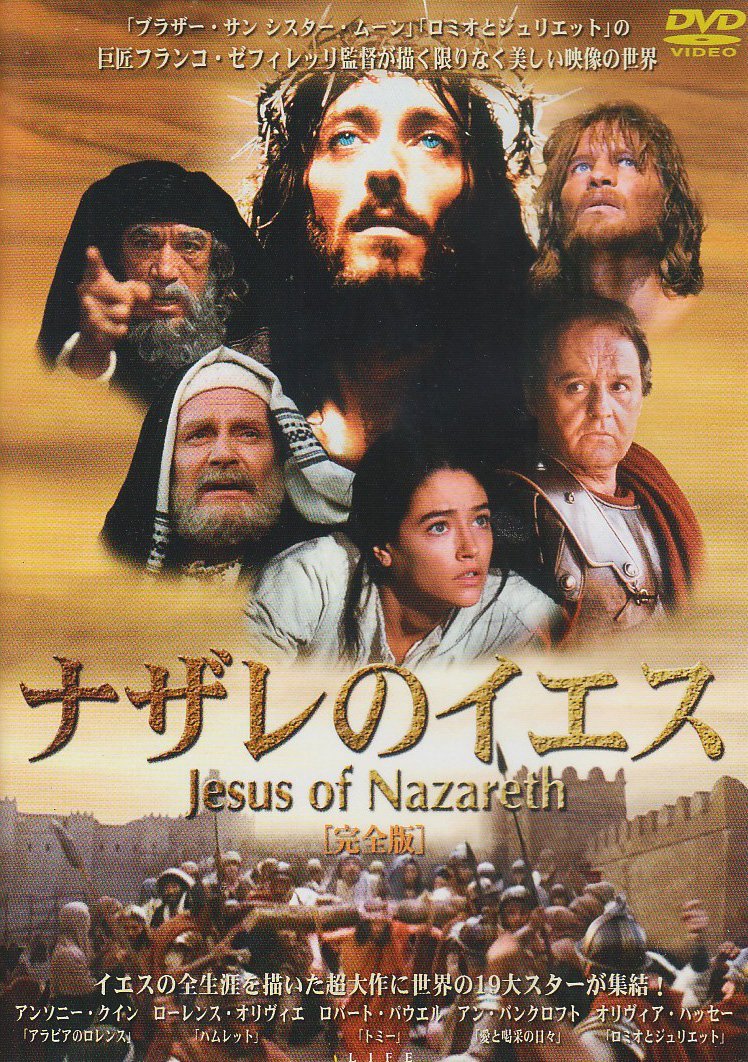

�i�U���̃C�G�X

2��N�O�ɐ������i�U���̃C�G�X�̐��U��`���B�ނ͉��������A�����s�����̂��B�ނ͔@���ɂ��ď\���˂ɂ��������̂���`���B

�������A���̂܂܊G��ɂȂ����悤�ȉf��B�V���̃g�s�b�N����ʂ�ԗ��ł���B��f���ԂU���ԂP�P��!!�B

1976�N�����i�Ƃ͎v���Ȃ���ʂ̔������B

���o�[�g�E�p�E�G���̃C�G�X���͂͂܂���B�}�������̃I���r�A�E�n�b�Z�[�����킢���B

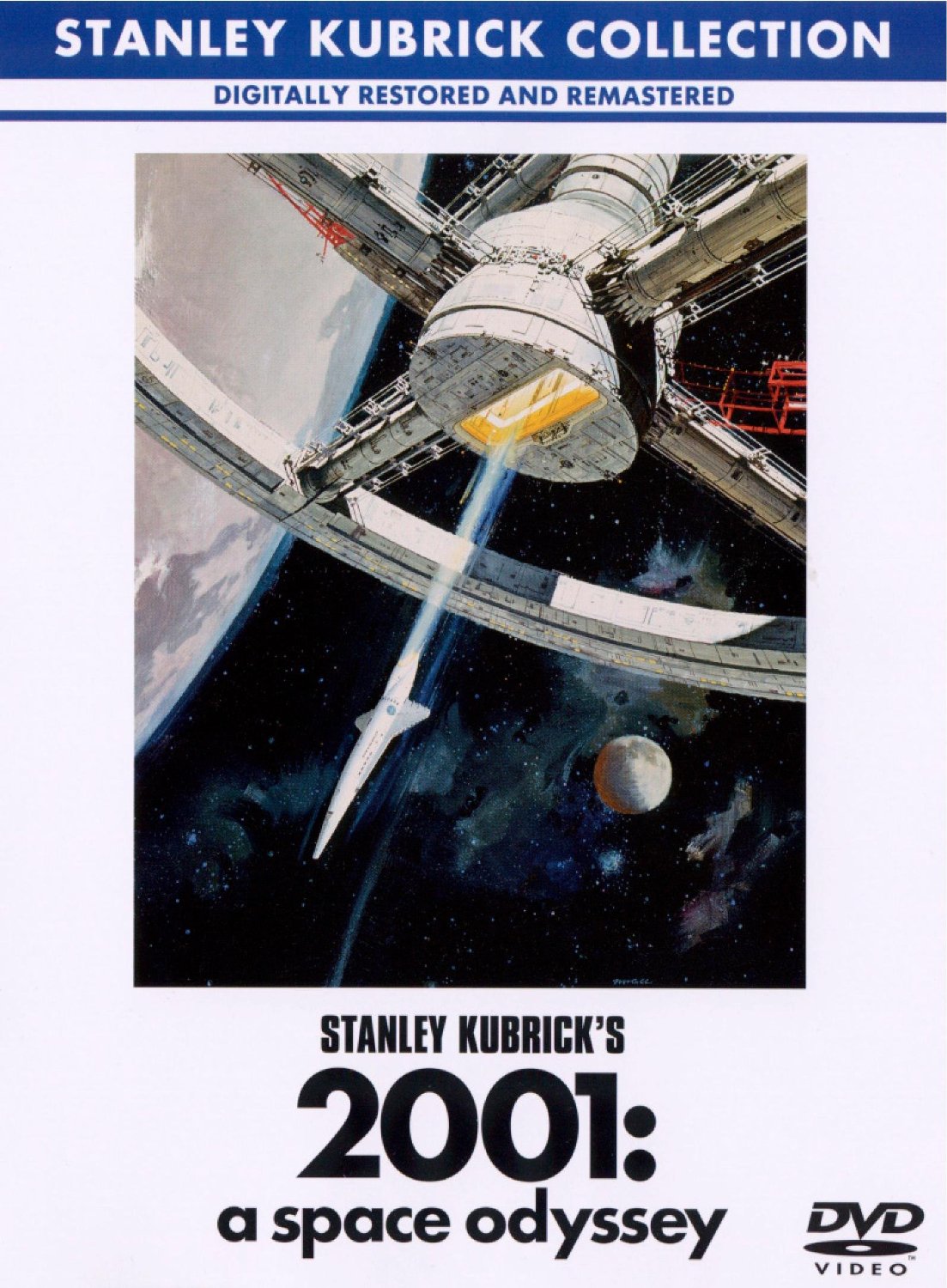

2001�N�F���̗�

2001�N�F���̗���]���Ă��������l������B

- �E�X�g�[�����悭�킩��Ȃ��B�Ƃ������A�S�҂�ʂ��ẴX�g�[���[���Ȃ��B

- �E�O���̓T�����o�Ă��āA�Z���t���Ȃ����A�ދ��B

- �E���m���X�Ƃ����哹��A�ˑR�łĂ��ĈӖ��s���B

- �E�Ō�͖ؐ��ɂ���͂��Ȃ̂ɁA�����̒��ɂ������Q�Ă�͉̂����Ȃ��B

- �E�Ō�ɋC���������َ����o�Ă���͉̂���˂�H

�ƁA���낢�날��Ǝv�����A���ׂāA���Ɍ��킹��u�����牽�H�v�ŏI��肾�B

�Ȃ��Ȃ�A�u�_�b�v���]���Ă��A�Ӗ����Ȃ����炾�B�u2001�N�F���̗��v�́A���łɐl�Ԃ���]�ł�����e���āA�_�b�ɂȂ��Ă���̂��B

�u2001�N�v���_�b���琢���I�Șb�ɂȂ�ɂ́A�l�ނ͑��z�n���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

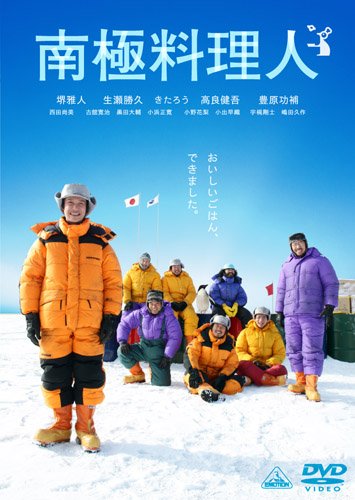

��ɗ����l

����(���l)�́A�h�[���ӂ���n�֓�Ɋϑ����̗����l�B����ꂽ��Ԃ̒��Ő������Ă�������ɂƂ��āA����3�x�̐H���͗B��̊y���݂ł���B

�y���M�����A�U���V���A�ۂ������Ȃ��Ɋ��̓y�n�ŁA�H���������̃��`�x�[�V�����ɗ^����e���̂ł������Ƃ��m�F�ł����f��ł������B

�m���Ƀ��[�����͐H�ׂ����Ǝv����������B

�G�r�t���C���H�ׂ����Ǝv�����Ƃ�����B

����������������Ƃ́c�A����͂Ȃ����B

���F�ق���

���w�U�N���̃��E�^�́A�ċx�݂Ɉ�l�R���ɃJ�u�g���V�����ɗ���B�ˑR�̑�J�ő������点�ĊR���痎���A�C���t���A�����ɂ͕s�v�c�ȏ����T�G�R�������Ă����B���̑��͍��̓_���̉��ɂȂ��Ă��邠��͂��̂Ȃ��ꏊ���B����͏��a�T�Q�N�ł������B

����́A2004�N�ɍ�ҁE�����K���u���O�ŏ����������ł��̃u���O���l�C�ƂȂ�A�o�ŁA�f�扻�ɂȂ����B

�W���p�j���[�V�������D��Ă���Ƃ���Ȃ�A����́A���̐��̂����ׂɂ���u���̐��v��`�����炾�Ǝv���B�w���{�ނ����b�x�̂悤�Ȏ菑���̃^�b�`���g�����A�s�v�c�Ȑ��E�ςɍ����Ă���B

���̍�i�ɏo�Ă���h�u�h��h�ԉh�A�h�_�ЁE�čՂ�h�́A�����̗��ɖȁX�Ƒ�����̐��E��\�����Ă���Ǝv���B

���E�^�̕��e�͌�ʎ��̂Ŏ��B�T�G�R�̌Z����ʎ��̂ŖS���Ȃ��Ă��܂����B�������A�ނ�͌����Ă��Ȃ������ŁA ���E�^��T�G�R����Ɏ���Ă���Ă���Ɗ�����B

�z�b�^���P�̓� ~�y�Ɩ��@�̋�~

���Z���̂͂邩�́A�S���Ȃ������ꂳ���������苾��T�����Ƃ���B

������A�_�Ђ̋����̐����܂肩��w�z�b�^���P�̓��x�ɖ������ށB

�S�҂RD�A�j���ł悭�����B

�X�g�[���[�I�ɂ͒P�����������A��ʂ���肱��ł���̂ŁA��l�ł��y���߂�B

�RD�A�j���ł́A�A�����J�Ɉ���̒�������B

�z�b�g�E�t�@�Y

�T�C�����E�y�b�O������x�@���j�R���X�E�G���W�F���X�́A�����ł��邪�䂦�ɁA�c�ɒ��T���h�t�H�[�h�ɍ��J�����B

�����ł͂̂ǂ��Ȗ������J��Ԃ����̂����A�s���R�Ȏ��̎����N����n�߂�B

�R���f�B�^�b�`�Ŏn�܂��āA�X�������O�ȓW�J�ɂȂ��Ă����B�X�g�[���[�W�J���e���|�悭���Ă�����̂�O�������Ȃ��B

�u���b�N��Ђɋ߂Ă���������͌��E��������Ȃ�

���́A�ȑO�Ƀ\�t�g�E�G�A�J���̉�Ђɂ����B���̉f������āA�����o���ď��Ă��܂����B

��{�R���f�B���Ȃ̂ŁA�ׂ������Ƃ������炦���낢�날�邪�A�����������Ƃ͔��邵�A���r�O���������l���u�}�j�v�ɋ����ł���B

���������ɁA����ƁA�s�v�c�ƗE�C�����炦��B

�f��̒��ŏЉ��Ă����u�u���b�N���6�����v�B

1.�A�ƋK��������ɂ��ւ�炸�A�c�Ƃ�������O

2.�������O�邪�������Ƃ�����

3.�Г��ɏ�s����ȎЈ�������

4.�K�v�o���ؔF�߂��Ȃ�

5.�����̃X�L�����ُ�ȂقǒႢ

6.�]�ƈ��̏o���肪������

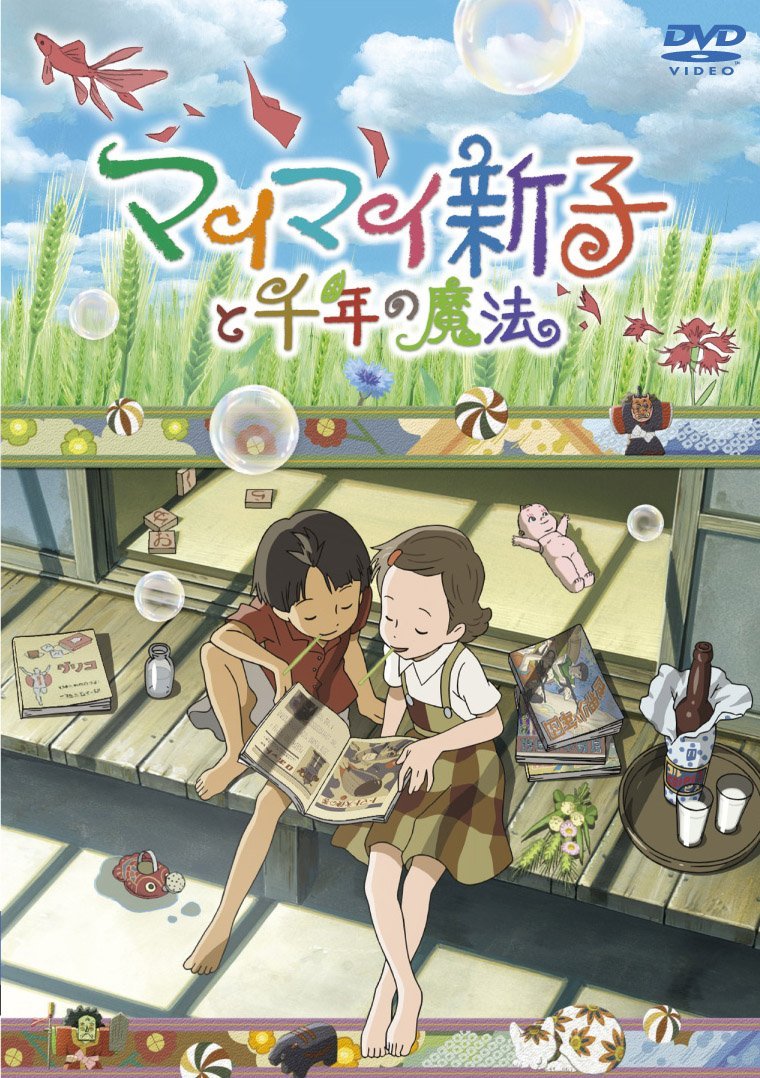

�}�C�}�C�V�q�Ɛ�N�̖��@

�}�C�}�C�V�q�Ɛ�N�̖��@ [DVD]

�s�v�c�ȍ�i�ł���B

�t�@���^�W�[�ł�����Ƃ������邵�A�I��Ԃ��Ȃ����{���K���ɕ��������Ă���p��`���Ă���Ƃ�������B

�͂邩�̂̓��{�ɘb���W�J�������Ǝv���A�F�l�̕��e�����E�����������ɂȂ������݉��ɕ��Q�ɍs���Ƃ����W�J������B

���͂��̉f������āu���A���g�g���v���Ǝv�����B

�d�����o�Ă����A���ʂȐ���オ��������A�W�X�Ɨ����X�g�[���[�B

�c�ɂ̔������A�����A���[���Ɛ����Ă������̂悤�ȓW�J���A�Ȃ����S�x�܂�C������B

����ȃA�j�������s�I�ɐ������Ăق����Ǝv�����B

�~�b�h�i�C�g�E�C���E�p��

��l���̃M��(�I�[�E�F���E�E�B���\��)�́A�f��r�{�Ƃ����A�����Ƃ�ڎw���Ă���B����҂̃C�l�X (���C�`�F���E�}�N�A�_���X)�ƗT���Ȕޏ��̗��e�ƈꏏ�Ƀp���ɗ��s�ɗ���B

���ɐ����������A�M���͌Â��Ԃɏ悹����B�����������1920�N��̃p���������B

�f��̍ŏ�����Ō�܂ŁA�p���̊X���݂��������A��l�̃t�@���^�W�[�ł���B

��l���̃M���͌������瓦�����āA�ߋ��ɓ���������A���ۉߋ��ɍs���ƁA�������u���v�ɂȂ錻���ɋC���t���B�������A�����Ɋւ��ẮA�Ō�܂Ō����������Ă��܂�����������B���������Ǝv�����A�J�̃p�����Y�킾����A�܂��������B

�����ւ̎莆

���˓��C�̕��i���Y�킳�A��l�������Ɨd�������Ƃ̂قق��܂��������B

��i�͗Ǎ�Ŏ��͑�D���Ȃ̂����A�����ă_���ȓ_��������ƁA��������e�̂��߂Ɉ�҂��Ăтɍs�����A�X�g�[���[�I�ɂ͍ő�̎R�ꂪ�A���̏�ʓW�J�ŕK�v�����S������Ă��Ȃ��B���̓_�Łu���H�v�ƂȂ��Ă��܂��B

�������A����Ȃ��Ƃ͘e�ɒu���Ƃ��Ă��A��l����q���܂Ŋy���߂邢����i���B

�d�k �����̎�

"�����̃��V�A��ɁA�������ɕϐg�����������_�w�����P�����|��`����SFX�I�J���g�f��B"�ƁA�A�}�]���̍�i�Љ�ɏ����Ă���B

���̒ʂ肾���ASFX�I�J���g�f��Ƃ������́A�ʔ��d����W���R�~�J���f��Ǝv���Ă݂�ق��������B

�S�҂ɂ킽���ĕY���`�[�v�L�́A������̂𗸂ɂ���\��������B�z���[��i�Ƃ��Č����ꍇ�́A�������肷��\��������B

1967�N����\�A��i�ɁA����ȃR�~�J���ȃ��m������̂��Ƃ��������͂���B

���𗣂��Ȃ���

�O�E����u�₵����h�w�Z�w�[���V�����B���̊w�Z�ɂ́A����̂��߂����ɐ�������Ă���l�Ԃ������B �������̃L���V�[�A���[�X�A�g�~�[�́A�{�݂ňꏏ�ɉ߂����A�{�݂��o�āA����̓����}����B

������̂�s�v�c�Ȑ��E�ςɕ���o����i�B���̌��t�ɏo���Ȃ��C�����͂Ȃ낤�B

���́u�K���X�����K�E�K�[���v��A�z�����B

������̉��ŁA�l���̈Ӗ��Ƃ͂Ȃ낤���ƍl����ƁA��邹�Ȃ��C�����ɂȂ��Ă���B�������Ƃ�������Ă��܂��f�悩������Ȃ��B

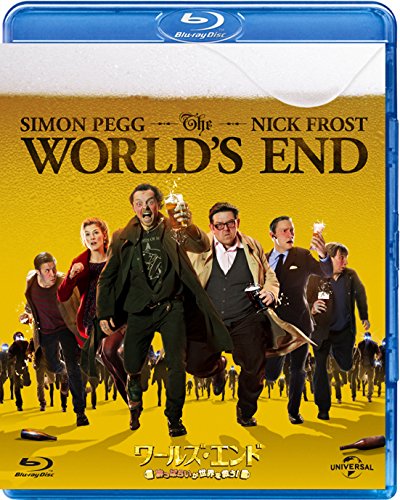

���[���Y�E�G���h �����ς炢�����E���~��!

�T�C�����E�y�b�O�剉�̃C�M���X�̂��o�J�R���f�B�f��ł���B

�S�O�߂��̂�������T�l�g���A�P�Q���̃p�u����ӂʼn��Ƃ����A�{���̂��n���f��ł���B�i���l���Ƃ͎v���Ȃ��j

�O���́A�̂̃N���X���[�g�ŁA�u�p�u�N���[�����悤���v�Ƃ����b�B

�㔼�́A�����F���l�ɐN������Ă邺�Ƃ����b�B

�o�J�������܂őS�͂ł��ƁA�u�₩�ɖڂɉf�邩��s�v�c�Ȃ��̂ł���B

�[�ǂ݂���ƁA�u�F���l�ɐN���v���u�O���[�o�����{�v�Ɠǂݑւ���Ɩʔ�����������Ȃ��B

���̉f��̓W�����J�[�y���^�[�ւ̃I�}�[�W�����������B